『エレクロフォーミングシステムを併用した

ドッペルクローネデンチャーとは?』

「超高齢社会」を既に大きく超えた昨今の日本では、構造的に強固かつ機能的で、

歯周環境に対して影響の少ないデンチャー補綴装置の需要が高まってきています。

通常、「ドッペルクローネ」とは、ダブルクラウン(二重冠)のドイツ語圏での総称です。

皆さんも良くご存じのコーヌスクラウン、テレスコープクラウンやAGC(auro galvano crown)等も

大別すると、全ての補綴装置がこの「ドッペルクローネ」のカテゴリーの範疇にあります。

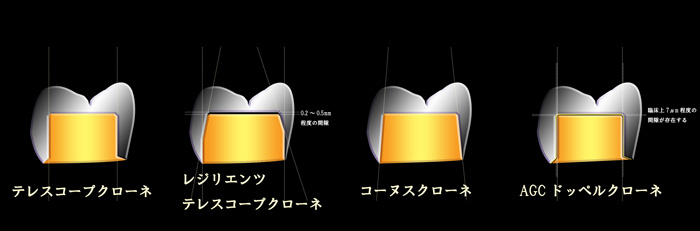

これら補綴装置の相違を下図(図1a&b)に表しました。

図01a 各種ドッペルクローネの適合状態

図01b 各種ドッペルクローネの着脱状態

このように「テレスコープ内外冠」は、パラレルで茶筒の本体と蓋のような「摩擦性」の

維持装置です(図02 参照)。

これに対して、「コーヌス内外冠」は同じ紙コップを重ねた状態に近い「楔状の接着性」

維持装置です(コーヌス=円錐)。

したがってコーヌスでは、内冠の頭、もしくは外冠内面の咬合面部のみを少し削合すれば

適合性が回復できると解釈されがちですが…

削合した分、その咬合高径は低位してしまいます。

そこで、アタッチメントやフリクションピン等が付加的にも装備しやすい「テレスコープクローネ」

を使用すれば、維持力を調節することが可能です。

図02 望遠鏡=テレスコープ

次に「レジリエンツテレスコープ」ですが、これは残存歯が3歯以下の粘膜負担性デンチャーに

用いられます。可撤性デンチャー補綴装置は装着後に必ず沈下します。

その沈下分を見越して、図1aのように約0.2~0.5mmの間隙を予め付与して置くわけです。

患者さんによっては、内外冠の適合側面にも0.1mm程の間隙が必要な場合もあります。

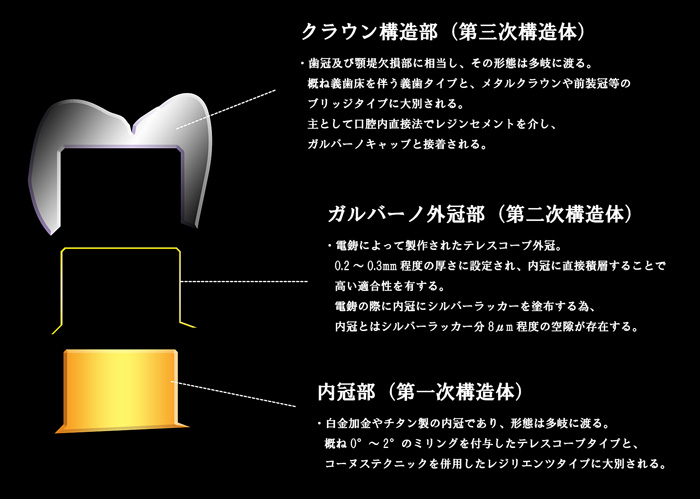

①AGCドッペルクローネとは……?

先ずは、「AGCドッペルクローネ」の構成を下の図03で見てみましょう。

図03 AGCドッペルクローネの構成図

既述しましたとおり、

AGCとは、auro galvano crown の略語です(発売元 Wieland社;輸入元 大信貿易)。

ガルバーノ外冠を製作する場合には、エレクトロフォーミング(電鋳)したい内冠面領域に

7~8μmの厚さを形成する「シルバーラッカー」を塗布します。

したがって厳密には、内冠と外冠の間に7~8μmの均一な隙間が自動的に生じますから、

理論上維持力が存在しないはずです。

ただし臨床上は……

内外冠の間に唾液やバイオフィルムが介在しますから、表面張力を伴う接着性の維持力を

発揮するわけです。

また、極めてわずかな支台歯間の位置偏差、セメントの収縮や歯根膜の弾性などによって

正確には接着性と摩擦性、双方の維持力が混在することになります。

②AGCドッペルクローネの特性、長所と短所

AGCに代表されるガルバーノシステム(電鋳システム;以後電鋳システム)の最たる利点として、

特筆すべき優れた適合性が挙げられます。

従来のロストワックス法と違い、内冠上に外冠を直接電鋳積層するシステム(図09~14)ですので、

内冠のミリング面全周に対して均一な寸法精度が約束されます。

図04 ショックアブソーバー

また、弾性に富む純金層(金含有率99.98%)が生じますから、

特にインプラントや骨植の弱い支台(内冠)に対して、上部構造体(外冠)のスムーズな可撤が

可能です。加えて、若干のショックアブソーバー的作用も担います(図04)。

外冠の鑞接および溶接が不要であることからも、外冠の交換は患者の口腔内でも極めて容易に

行えます。最初から同一のスペア外冠を製作して置くことも有意に作用するでしょう。

さらに、テレスコープクローネやコーヌスクローネの如く、患者の咬合力荷重を支台植立方向へ

平行に伝達し、支台を保護することによって、長期間の予後を実現できます。

AGCの理論的説明の詳細は、下のサイトを参照してください。

>> 「黄金のキャップ? 」

*短所:

支台歯の数が少ない場合(上顎では6 歯、下顎は4 歯未満)に、外冠が純金であることから

デンチャーの運動変位によって摩耗し易く、若干の維持力低下が生じる場合があります。

ともすれば、純金製の外冠は柔らかく繊細で、接着固定されるまでは外部応力に脆弱である

ために、固定時の表面エッチング材、プラマー材および接着材等の取扱いに熟練が必要です。

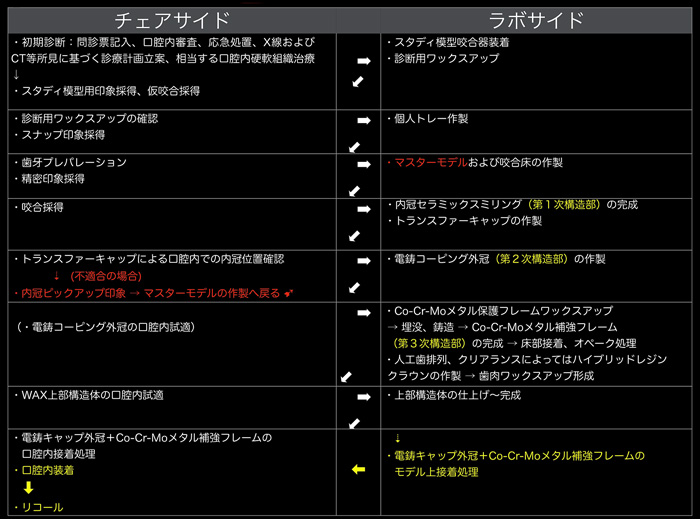

③AGCドッペルクローネデンチャーの作業工程

概形印象→ 仮人工歯排列→ クリアランス確認→ 内冠設計と仮ミリング→ トランスファージグ

および取込み用個人トレー製作後の内冠試適→ マスター模型製作→ 本咬合採得と

内冠最終ミリング→ 電鋳工程→ メタルフレーム(第三次構造体)製作と外冠接着→

本人工排列、試適→ 重合、完成まで。

これらが大概的な「作業工程の流れ」ですが…

チェアサイドとラボサイドが連携した通常のワークフローを下記しよう。

図05 AGCドッペルクローネデンチャーのワークフロー

上図は「AGCドッペルクローネデンチャーのフローワーク」チャートであるが…

中々、気付き難いものの、上図の上に既述した「作業工程の流れ」と少し相違があります。

それは既述の事項が内冠仮ミリング時に再度、取込み印象を行い、マスター模型を製作後、

内冠完成およびAGC外冠と第3次構造体(メタルプレート)が完成した時点で接着する

ことに対して …

上図ワークフローでは、同様に内冠完成までの工程を経ることができるものの、

全ての作業が修了した最後に、AGC外冠と完成したAGCデンチャーを接着するのである。

では、どちらが良いのだろう…?

術者の慣れにも依拠するであろうが、前者は1ステップ増えるものの、

外冠(または内冠にも起因する)と第3次構造体、または第3次構造体と粘膜周囲組織

との位置関係が明確に確認できます。

また、第3次構造体(メタルプレート)はメッシュで保護キャップを製作することが多く、

正確に接着手技を行い、確認することも可能です。

図06a&b 内冠の仮ミリング加工

図07 トランスファージグ 図08 内冠最終ミリング加工

④AGCドッペルクローネの実際

所望する部分に電導性シルバーラックを塗布しますが、この時実際にムラ無く塗れているかを

必ずマイクロスコープ下で確認する必要があります。塗布ムラはマイクロスコープ下でなければ

目視できないのです。

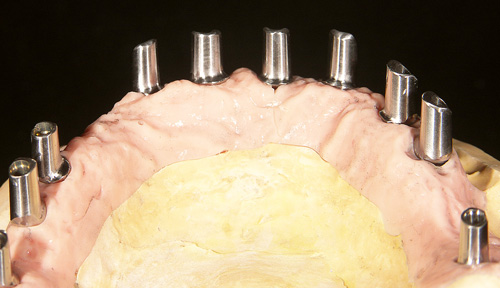

図09 電鋳前準備 図10 電導性シルバーラックの塗布

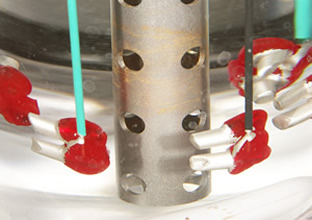

図11&12 ゴールド電解液は加熱後、回転します際に、水流が発生しますが…

電鋳したい面(支台頂)は水流に直接あたるように設定する必要があります。

図13&14 電鋳後、ニッパー等で銅線を切断し、マージン部を削合調整する

図13 電鋳後のクラウン内面にシルバーラッカーが残った状態

図14 シルバーラックは必ず、硝酸で酸洗いしてください。

良く「サンドブラストで迅速に済んだ!」などと耳にしますが、絶対にサンドブラストは禁忌です。

AGCの金は軟らかく、金の内面層にある銀の層が必ず外冠ゴールドフレームの内面に拡散し、

口腔内の唾液に反応して、1週間も経ず真っ黒に変色します。

臨床例提供:加部歯科医院(東京都千代田区) 加部聡一副院長

⑤AGCドッペルクローネデンチャーの実際

図15~18 完成したAGCデンチャー

臨床例提供:大津歯科医院(茨城県守谷市) 大津義重院長

技工担当:デンタル・ラボア・グロース主任 髙瀬 直

⑦まとめ

日本は超高齢社会に対応する歯科医療に焦点が置かれることからも、

デンチャー一般の需要はますます増加するに違いありません。

現代の超高齢患者は精神面でまだ若く、生活の質的向上を期待しています。

しかしながら、これらの患者はいつ全身疾患に発展するかも分からない点から、

補綴装置を患者自身あるいは介護者が着脱可能であり、清掃性が確保される

べきでしょう。

その結果として、

AGC ドッペルクローネデンチャーが果たす役割は非常に大きな意味を持つ

に違いない。

* 詳細については、下記論文をご供覧くださいませ。

>> 歯科技工別冊/超高齢社会を見据えたパーシャルデンチャーの作製 より抜粋

月刊「歯科技工」、医歯薬出版株式会社、東京

【関連記事】

>> 林昌二著:超高齢社会に適応する 補綴治療のための電鋳加工

~最小の労力で最大の効果を発揮する可撤性補綴装置~

月刊「歯科技工」、医歯薬出版株式会社、東京

>> 初めてのミリングテクニック 第1回 ミリングテクニックの基礎 前編

永末書店+ZERO Vol.15 No.2 2016春

>>初めてのミリングテクニック 第2回 CAD/CAMシステムを包含したミリングテクニックの基礎

後編

永末書店+ZERO Vol.15 No.3 2016夏

|